Digitale Hyperkeratose beim Kromfohrländer

Unsere Übersichtsseite zu Krankheiten beim Kromfohrländer ist umgezogen und hat eine andere Verlinkung bekommen. Sie ist im Menü dieser Homepage zu finden. Auch alle anderen Krankheiten haben jeweils eine eigene Unterseite bekommen und sind dort zu finden. Nachfolgend gibt es Informationen zur Fußballenerkrankung.

Bei der Digitalen Hyperkeratose (DH) handelt es sich um eine Erbkrankheit, deren Symptome relativ gut zu erkennen und zu behandeln sind. Des Weiteren gibt es seit Anfang 2014 einen Gentest auf Digitale Hyperkeratose (HFH-Gentest). Auch unsere Amelie hatte damals Blut gespendet um die Forschung zu unterstützen. Mit Hilfe des Gentests dürfte die Hyperkeratose bei den Kromfohrländern in Zukunft der Vergangenheit angehören. Jeder seriöse Kromfohrländer Züchter bedient sich heutzutage dieses Gentests. |

|

Unter dem Begriff Hyperkeratose versteht man eine übermäßige Verdickung der Hornschicht der Haut (das gibt es auch beim Menschen). Bei Hunden kann sich eine solche Hornbildungsstörung in allen hornzellenbildenden Körperstellen (Pfotenballen, Nasenspiegel, Haut) zeigen. Der Begriff „Digital“ bezeichnet die 5 Pfotenballen des Hundes. Bei der DH handelt es sich also um eine Hornbildungsstörung, die sich in erster Linie an den Pfotenballen niederschlägt.

(gesunder Ballen -vorne-) (gesunder Ballen -hinten-)

- Die Fellstruktur:

Betrachtet man das Fell eines neugeborenen Welpen, so können sich hier bereits Verdachtsmomente ergeben, dass es sich um einen an Corny feet (CF) erkrankten Hund handeln könnte. Das Fell eines neugeborenen Welpen ist normalerweise von glatter, anliegender Struktur. Viele Hunde, die an CF erkrankt sind, hatten als neugeborener Welpe ein gewelltes Fell (vor allem auch im Bereich der Schwanzwurzel). Diese Wellung –auch Persianerfell genannt- verschwindet bei den meisten CF-Hunden nach einigen Stunden jedoch wieder und tritt ca. bis zum 3. - 4. Lebensmonat nicht mehr auf, so dass die betroffenen Welpen zum Zeitpunkt der Wurfabnahme (ca. 9 Wochen alt) völlig unauffällig sind. Es gibt aber auch CF-Hunde, wie man auf den unten stehenden Bildern des glatthaarigen Kromis sehen kann, die als neugeborener Welpe keine Wellung im Fell zeigten. Dort bildete sich die Wellung erst im Laufe des Heranwachsens (mit ca. 2 Wochen) aus.

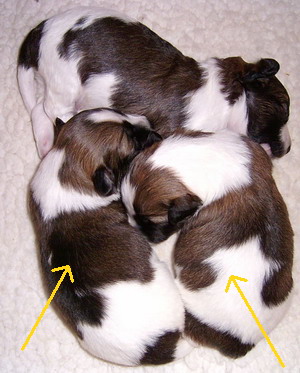

(gesunde neugeborene Welpen mit glatter Fellstruktur) (gesunde neugeboren Glatthaarkromis - der Welpe Der Kromi ohne Pfeil ist von CF

(Neugeborene Rauhaarkromis. Die Welpen mit dem roten Pfeil haben ein auffälliges Fell und der CF-Verdacht hat sich später bestätigt)

(Detailansichten des auffälligen Wellenmusters. Diese Rauhhaarkromis sind nur wenige Stunden alt.)

(Der rote Pfeil zeigt auf den 2 Wochen alten Glatthaarkromi, der bei seiner Geburt noch

unauffällig war)

(Oben ist der betroffene Glatthaarkromi komplett zu sehen. Der untenstehende Glatthaarkromi hatte bereits bei seiner Geburt das auffällige Wellenmuster. Dieses verschwand nach einigen Stunden jedoch wieder. Auf dem unteren Bild ist der entsprechende Glatthaarwelpe 2 Wochen alt und bekam noch einmal eine Wellenstruktur im Gesichtsbereich, die jedoch nur für wenige Tage sichtbar war.)

(Auch hier ist das Wellenmuster noch einmal gut zu erkennen)

Da es jedoch auch Welpen gibt, die mit gewelltem Fell geboren werden, ohne jemals an CF zu erkranken, ist das wellige Fell nur einer von mehreren Hinweispunkten auf eine mögliche Erkrankung. Das gewellte Fell kann auch darauf hindeuten, dass der Hund später relativ langhaarig wird oder als erwachsner Hund ein gewelltes Fell hat, das nicht im Zusammenhang mit CF steht. Sicher ist jedoch, dass man die Welpen mit dem gewellten Fell weiterhin auf Fell- bzw. Ballen- und Krallenveränderungen beobachten sollte, damit man frühzeitig eine Diagnose stellen kann.

Auffällig sind bei den CF-Hunden oftmals auch die Tasthaare. Während die Tasthaare bei gesunden Welpen gerade oder allenfalls leicht gebogen wachsen, sind sie bei dem CF-Hund stark gebogen. Bei unserer Amelie sah das halbkreisförmig aus. In späteren Wachstumsphasen (um die 12. Woche herum) können die Tasthaare auch eine korkenzieherartige Drehung aufweisen. Im Erwachsenenalter sind die Tasthaare, die sich regelmäßig erneuern (die alten fallen aus und neue wachsen nach), dann wieder etwas weniger stark gebogen.

(gebogeneTasthaare beim Rauhaarkromi) (gebogene Tasthaare beim Glatthaarkromi)

Im Laufe des Wachstums wellt sich dann auch wieder das Fell am restlichen Körper. Zwar gibt es auch viele gesunde Kromis mit gewelltem Fell; diese haben im Gesichtsbereich jedoch glattes Haar bzw. gerade Tasthaare. Gerade bei den an CF erkrankten rauhaarigen Kromis kann man eine spezielle Lockung des Fells im Gesichtsbereich bzw. an der Nasenwurzel erkennen. Ein wenig erinnert das an die Löckchen, die man auch an Pudeln sehen kann (viele umschreiben diese Art der Wellung auch mit dem Begriff „gekräuselt“). Das Fell als solches ist in dem Gesichtsbereich auch etwas weicher bzw. fusseliger als bei gesunden Kromis. Weiterhin können die Haare spröder sein und schneller abbrechen oder aussehen, als wäre Spliss an den Haaren – bei unserer Amelie konnte ich das jedoch noch nicht feststellen.

(Portrait eines CF-Hundes)

(Auf diesem Bild kann man gut die Pudel-ähnliche Fellstruktur erkennen)

(Und hier das gekräuselte Fell im Gesichtsbereich bei unserer Amelie)

(So sah unsere Amelie als Junghund aus, also noch nicht allzu deutliche Löckchen)

Diejenigen Hunde, die an einer stärkeren Form der Digitalen Hyperkeratose (Corny feet) leiden, können zudem an schuppiger Haut oder Juckreiz leiden. Bei unserer Amelie hatten wir diesbezüglich aber noch keine Probleme. Eine gute Ölbeigabe (z.B. Distelöl, Lachsöl oder Leinöl) in das Futter kann hiergegen vorbeugen bzw. Linderung verschaffen.

Sofern man einen von CF betroffenen Kromi mit mittellangem Fell hat, kann sich auch ein regelmäßiges Entfernen toter Haare bzw. Unterwolle (mittels eines Trimmstriegels und Herauszupfens mit den Fingern) positiv auswirken. Außerdem sehen die CF-Hunde dann insgesamt gepflegter und nicht so zottelig aus.

- Die Krallen:

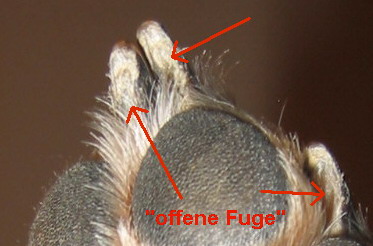

Bei gesunden Hunden und auch bei den von Corny feet betroffenen Welpen laufen sich die Krallen auf hartem Untergrund von selber ausreichend ab. Wenn sich im Laufe des Heranwachsens jedoch die Symptome der Digitalen Hyperkeratose (Corny feet) immer mehr ausprägen, wachsen auch die Krallen schneller, so dass diese sich nicht mehr von alleine ablaufen. Man kann das gut an der Unterseite der Kralle erkennen. Dort befindet sich eine Art Fuge. Diese ist bei gesunden Hunden von elliptischer Form (besonders gut sichtbar an den Vorderkrallen), so dass die Krallen zum Ende hin spitz zulaufen. Bei den CF-Hunden ist diese Fuge eigentlich nur ein Strich (wie eine Nahtstelle) und die Kralle endet stumpf (das Krallenende sieht dann eher rund wie eine Baumscheibe aus).

(gesunde Krallen)

(gesunde Krallen an den Vorderpfoten mit "offener" elliptischer Fuge)

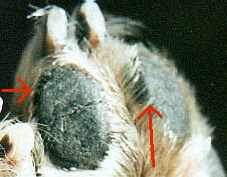

(kranke Krallen)

(Im Gegensatz dazu sehen die Krallen von CF-Hunden ganz anders aus)

Weiterhin können die Krallen bei den CF-Hunden spröde sein und splittern. Dies verstärkt sich umso mehr, je länger die Krallen werden, denn dann biegen sich die Krallen zur Seite und wachsen schief. Deshalb ist es auch so wichtig die Krallen der betroffenen Hunde regelmäßig zu kürzen. Beginnt man zu spät mit dem regelmäßigen Krallenschneiden, so kann es passieren, dass man die Krallen gar nicht mehr vernünftig zurückschneiden kann, weil die Blutgefäße, die sich im Inneren der Kralle befinden, mitwachsen. Daher ist es von großem Vorteil, die Corny feet Erkrankung möglichst frühzeitig zu erkennen.

Weiterhin führen zu lange Krallen dazu, dass die Ballen nach oben gedrückt werden und sich die Bänder des Bewegungsapparates überdehnen können.

Auch die an den Vorderläufen über den Ballen befindliche 5. Kralle –die sogenannte Daumenkralle- darf man bei dem Krallenschneiden nicht vergessen, denn wenn diese zu lang ist, kann der Hund sie sich beim Spiel abreißen, was für den Hund eine sehr schmerzhafte und blutige Angelegenheit ist. Bei einigen sehr stark von CF betroffenen Hunden kann jedoch auch eine operative Entfernung der Daumenkralle erforderlich sein, was zum Glück eher selten der Fall ist.

Bei unserer Amelie kürze ich die Krallen ca. 1 – 2 x im Monat um jeweils 1 – 2 mm. Ich mache das mit einer Krallenzange für Hunde, wobei ich die Krallen dann schräg abschneide und ggfs. mit einer Nagelfeile nachbearbeite. Ich lege Amelie dann mit dem Rücken nach unten auf meine Beine. Da ich Amelie von Anfang daran gewöhnt habe, hält sie bei der Prozedur ganz still (ab und zu zuckt sie aber doch mal mit den Beinen ;-)). Dennoch findet sie das Ganze natürlich nicht besonders toll und kommt mit angelegten Ohren und hängendem Schwanz zu mir, wenn sie merkt, dass das Krallenschneiden ansteht. Manchmal versucht sie sich auch erst einmal unauffällig wegzuschleichen.....aber es muss eben leider sein.

Wenn man aufpasst, dass man nicht in die Blutgefäße schneidet (bei hellen Krallen sieht man diese natürlich besser als bei dunklen Krallen), ist es für den Hund auch nicht schmerzhaft. Danach bekommt Amelie immer ein Megaleckerlie!

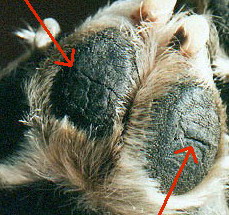

- Die Pfotenballen:

Die ersten Veränderungen an den Ballen zeigen sich ab einem Alter von ca. 4-6 Monaten. Es beginnt damit, dass die Ballen trockener und härter werden und sich erste feine Risse zeigen. Außerdem werden die Ballen nach und nach platter und die Hornhaut verdickt sich an den Rändern.

(Verdickungen im Frühstadium sind vor allem an den Ballenrändern zu erkennen)

(Und hier sieht man die Abplattungen)

(erste feine Risse im Frühstadium)

Natürlich zeigen sich auch bei gesunden Hunden regelmäßig Risse in den Ballen, so dass man nicht direkt an Corny feet denken sollte, wenn der eigene Hund einmal rissige Ballen hat. Im Gegensatz zu den gesunden geschmeidigen Ballen sind die CF-Ballen jedoch trockener und spröder und reißen nicht nur aufgrund äußerer Einwirkung (Witterung, Bodenverhältnisse) sondern wegen dem Verlust ihrer Elastizität. Eine Kromibesitzerin, die selber einen CF-Hund hat, beschrieb die ersten Ballenveränderungen an ihrem Jungkromi so, dass sich die Ballen wie „Spülhände“ angefühlt hätten.

Auch die Farbe von Ballen, die vorher dunkelgrau bzw. anthrazitfarben waren, verändert sich in ein etwas helleres Grau.

Mit dem Älterwerden des betroffenen Hundes werden die Risse immer zahlreicher und tiefer. Morgens nach dem Aufstehen sind die Ballen übrigens am trockensten und nach einem Spaziergang am geschmeidigsten. Später (mit ca. 1 Jahr) kommen dann die sogenannten „Hornplaques“ hinzu, die wie die übereinanderliegenden Schuppen eines Tannenzapfens aussehen.

Da das Ballenhorn sich regelmäßig erneuert, wachsen diese „Hornplaques“ von innen nach außen aus den einzelnen Ballen heraus. Sie trocknen dabei aus und können zur Seite überstehen. Diese „Hornplaques“ habe ich bei Amelie erst in dem Alter von fast 2 Jahren ab und zu einmal feststellen können und -sobald sie rauswuchsen- direkt mit einem Nagelknipser abgeknipst (es handelt sich um tote Haut) bzw. mit einer Nagelfeile weggefeilt.

Außerdem bilden sich bei vielen CF-Hunden Auswüchse an den Krallenrändern –die sogenannten Hornzapfen-. Da es sich auch hierbei um trockene tote Hornhaut handelt, lassen sich die Hornzapfen ebenfalls mit einem Nagelknipser entfernen. Keinesfalls sollte man diese Zapfen an den Ballen belassen oder allzu groß werden lassen, da der Hund dann eine Ballenfehlstellung entwickeln kann. Eine Züchterin berichtete mir einmal von einem CF-Hund dem eine regelrechte „Platte“ neben dem Ballen gewachsen war, weil seine Besitzer den Hornzapfen nicht im Frühstadium entfernt hatten. Die Hornzapfen sind übrigens das eindeutigste Erkennungsmerkmal für eine Corny feet Erkrankung. Allerdings bildet nicht jeder CF-Hund Hornzapfen aus, sondern nur diejenigen, die von einer stärkeren Form betroffen sind.

Da unsere Amelie offensichtlich an der leichtesten Form der DH „erkrankt“ ist (sie zeigt keinerlei Beeinträchtigung und hat nur leicht rissige Ballen), hat sie bislang keine Hornzapfen ausgebildet. Bei einer ihrer Schwestern bildete sich im Alter von 8 Monaten der erste kleine Hornzapfen.

Im Gegensatz zu gesunden Pfoten, die rund fest und geschlossen sind, scheinen die einzelnen Ballen der CF-Hunde in sich etwas beweglicher gegeneinander zu sein. Ein Besitzer eines CF-Hundes beschrieb die Pfoten seines Hundes auch als „Plattfüße“, da die Ballen abgeflacht sind. Jedoch scheint bei der Stärke der Ausprägung dieser Plattfüße und somit der Digitalen Hyperkeratose (Corny feet) auch das Gewicht des Hundes eine Rolle zu spielen. Ein schwerer Hund hat mit der Digitalen Hyperkeratose oftmals mehr Probleme als ein leichter Hund.

Die Digitale Hyperkeratose (Corny feet) gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, so dass es Hunde gibt, die nur leicht rissige, trockene Ballen haben, die wenig Pflege bedürfen; aber auch Hunde, deren Ballen extrem trocken und rissig sind und viel Pflege bedürfen.

Diejenigen Hunde bei denen CF in einer leichten oder mittleren Form vorliegt, sind in der Regel genauso lauffreudig und vital wie andere Hunde. Bei Hunden, die an einer starken Form leiden, hängt ihr Wohlbefinden sehr von der jeweiligen Pflege durch den Besitzer ab. In einigen wenigen Fällen gibt es leider auch Kromis, die trotz guter Pfotenpflege größere Probleme mit CF haben. Sie neigen dann zu Lahmheiten und sind bei bestimmten Bodenverhältnissen (z.B. Schotter oder Asphalt) empfindlicher an den Pfoten, so dass sie versuchen, auf grasbewachsene Ränder auszuweichen. Auch können sich bei ihnen die Ballen wegen Verschmutzungen in den äußerst tiefen Rissen entzünden.

- Die Diagnose ist heutzutage mittels Gentest problemelos möglich. Bis 2014 ging man wie folgt vor :

Nur wenn alle 3 Merkmale (gekräuseltes Fell –vor allem im Gesichtsbereich-, übermäßiges Krallenwachstum und trockene rissige Ballen ggfs. mit Hornzapfen) gemeinsam vorliegen, spricht man von einem an Digitaler Hyperkeratose (Corny feet) erkrankten Hund.

Andere Gründe für zu lange Krallen können z.B. zu wenig Bewegung oder ein überwiegendes Laufen auf weichem Untergrund sein. Auch gibt es Hunde, die eher eine trockene Haut haben und zu rauen rissigen Ballen neigen, ohne dass es sich um Corny feet handelt.

Ein sicheres Zeichen für CF sind vor allem die Hornzapfen.

Viele Tierärzte kennen die Digitale Hyperkeratose (Corny feet) jedoch nicht. Vielleicht haben sie schon einmal davon gehört, aber gerade bei den Hunden, die keine Hornzapfen ausbilden, tun sie sich mit einer Diagnose schwer, da die Krankheit nicht besonders verbreitet ist. Außer von den Kromfohrländern kennt man die Digitale Hyperkeratose auch noch von den Irish Terriern, Bedlington Terriern und noch ein paar anderen Hunderassen. Da mit den CF-Hunden nicht gezüchtet werden darf (erkrankte Hunde werden gar nicht erst angekört), wird auch die Digitale Hyperkeratose über kurz oder lang in den Kromfohrländer-Populationen (zumindest bei den offiziellen Zuchten) verschwinden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass verantwortungbewusste Kromfohrländerbesitzer eine Erkrankung ihres Hundes an den Rassezuchtverein melden - und zwar auch dann, wenn sie selber nicht züchten möchten !!! Bei den Irish Terriern ist der Rückgang bzw. das Verschwinden der CF-Erkrankungen durch entsprechende Zuchtlenkungsmaßnahmen des Rassezuchtvereins der Irish Terrier bereits gelungen.

Bei den an CF erkrankten Hunden muss darauf geachtet werden, dass die Ballen möglichst geschmeidig bleiben. Dieses erreicht man durch abendliches Eincrémen. Im Winter sollte man zudem vor jedem Spaziergang Melkfett auftragen. Allerdings darf man die Ballen nicht zu weich crémen, da sie sonst anfälliger gegenüber Verletzungen durch spitze Gegenstände (Steine, Scherben....) werden. Daher sollte man ab und zu auch mal mit dem Eincrémen pausieren.

Weiterhin ist es wichtig, dass die Ballen nach den Spaziergängen gut gesäubert werden, damit sich keine kleinen Steinchen oder Sand in den Rissen festsetzen.

Bei Hunden, die an einer sehr starken Form der Digitalen Hyperkeratose (Corny feet) leiden, kann je nach Witterung auch das Tragen von Pfotenschutzschuhen angebracht sein. Mir persönlich ist jedoch bislang kein Kromi bekannt, bei dem das nötig wäre.

Da jeder CF-Hund anders auf die unterschiedlichen Crémes anspricht, muss man ausprobieren, was bei seinem eigenen Hund am Besten wirkt. Verschlechtern sich die Ballen bei einem Produkt, steigt man eben auf ein anderes um. Da das Ballenhorn sich regelmäßig erneuert und nachwächst, wachsen auch die Risse wieder heraus, nachdem man ein wirksameres Mittel gefunden hat.

Bei unserer Amelie habe ich die folgenden Dinge ausprobiert:

-Melkfett mit Vitamin E

-Hirschhorntalg

-Ballistolöl

-Neutrogena Handcréme

-Pfotenschutzcréme

-Bienenwachscréme

-Shea Butter

-Mineral Hautcréme von der Fa. Fette (Wirkstoff: Totes Meer Salz)

-Propolis (= Kittharz der Bienen) Tinktur vom Imker

-Handcréme mit Bienenwachs

Am Besten kommen wir mit einem abendlichen Auftragen von Neutrogena Handcréme klar, wobei es auch immer wieder einmal Phasen gibt, in denen wir überhaupt nicht crémen müssen. Im Winter benutzen wir zudem Melkfett vor den Spaziergängen.

All die anderen Produkte haben wenig gebracht und teilweise viel zu sehr rumgeschmiert (z.B. das Ballistolöl).

Amelies Schwester Lea kommt am Besten mit dem Hirschhorntalg klar. Das gibt es als Pflegestift (ähnlich einem Labello) in der Apotheke.

Bei einem anderen CF-Hund wiederum hat am Besten die Mineral Hautcréme mit dem Toten Meer Salz gewirkt. Ein weiterer „Geheimtipp“ soll Emuöl sein. Ich selber habe es nie ausprobiert, weil wir mit der Neutrogena Créme so gut klar kommen. Allerdings wirkt das Emuöl bei einem besonders stark betroffenen CF-Hund lt. Auskunft seiner Besitzer Wunder.

Dies hatte ich weiter oben bei den Symptomen schon beschrieben. Wichtig ist, dass man früh genug damit anfängt, damit die Blutgefäße nicht schon zu lang gewachsen sind ! Nach einem Spaziergang im Regen oder feuchtem Gras lassen sich die Krallen übrigens am Besten kürzen.

Ein CF-Hund kann ganz normal ernährt werden. Allerdings sollte man auf biotinhaltige Produkte wie z.B. Bierhefe verzichten, da sie zu vermehrtem Horn- und Krallenwachstum führen.

Eine Zugabe von guten Ölen wirkt sich –wie bei anderen Hunden auch- positiv auf Haut und Haar aus. Ich nehme meistens Distelöl, Rapsöl und Lachsöl. Außerdem hatte ich ausprobiert wie sich das besonders gute und teure Velcote Öl auf Amelies Ballen und Fell auswirkt. Da ich allerdings keine gravierenden Verbesserungen feststellen konnte, bin ich wieder auf das Distel-, Raps- und Lachsöl umgestiegen.

Bei Hunden, die unter juckender, schuppiger Haut leiden soll sich die tägliche Gabe einer aufgelösten Zink-Brause-Tablette über das Futter positiv auswirken.

Bei CF-Hunden sollen Silicea Globuli sehr gut wirken. Da Amelie aber eine so leichte Form der DH hat, habe ich es bislang nicht ausprobiert, da wir auch so sehr gut klar kommen.

Im Gegensatz zu den Rüden, deren Hormonspiegel relativ konstant ist, schwankt der Hormonspiegel der Hündinnen im Laufe ihres Zyklus nicht unerheblich. Offensichtlich hat dies auch Einfluss auf die Beschaffenheit der Ballen des CF-Hundes. Kurz vor, während und nach der Läufigkeit werden die Ballen nämlich trockener und rissiger. In der Zeit der relativen Ruhe im Zyklus sehen die Ballen am Besten aus.

Dies ist auch der Grund weshalb von einigen Züchtern bei CF-Hunden die Frühkastration (vor der 1. Läufigkeit) empfohlen wird. Ich persönlich sehe diese Frühkastration jedoch nicht ganz unkritisch, da der Hund in seiner Persönlichkeit nie richtig erwachsen wird. Außerdem birgt eine Kastration die Gefahr von Inkontinenz sowie Gewichtszunahme und auch der Fellzustand kann unter der Kastration leiden (es wird fusseliger mit mehr Unterwolle und die Farben verblassen).

Daher würde ich eher empfehlen erst einmal abzuwarten, wie stark der Hund die CF-Symptome entwickelt. Amelies Schwester Lea hat eine mittelstarke Form der Digitalen Hyperkeratose (Corny feet) und ist nach der 2. Läufigkeit kastriert worden. Dadurch fallen bei ihr die zyklusbedingten Schwankungen weg, so dass die Ballen nun insgesamt besser sind. Amelie ist nach wie vor unkastriert.

Bei dem an CF erkrankten Rüden Grimo (Zeno) von Herrenwis hat eine Kastration im Alter von 1 Jahr dazu geführt, dass die Symptome fast vollständig veschwunden sind. Seine Homepage ist hier zu finden.

Homepage vom Zwinger vom Cronewaldstollen unter "Krankheiten"